Hi.

OpenArt is an independent curatorial art media platform. Publisher of [soft] artist interview magazine.

OpenArt is an independent curatorial art media platform. Publisher of [soft] artist interview magazine.

访谈对象:王琳

城市:奥斯陆

艺术家网站:www.linwangart.com

Q:上次在景德镇重逢后,看到你近年的作品觉得特别有意思。在北欧这样远离故土、相对小众的地方生活的中国艺术家好像挺少的,也很想了解一下你在那边的状态。是什么样的契机让你搬到了挪威去做艺术家?

年轻时候轰轰烈烈,比较相信罗曼史,碰上个人就跟着来了。一开始还不是在奥斯陆,是贝尔根,挪威的第二大城市,对我来说就是个小渔村。追逐爱情就来了遥远的北欧,我的异域之梦从此开始。

真来了以后,整个人就处于文化冲击的状态,又加上极夜。我记得来的时候大概是九十月份,天一天比一天黑,黑了以后就不再亮了,也没有朋友,我觉得应该是抑郁了。抑郁了三个月,就蹲在洗手间,坐在那里出不了门,整个人特别抑郁。

后来想先别搞什么艺术,不管了,先把自己给救了再说。我就开始跑步,从山上跑下去,然后跳海里面,再跑回来。那个时候根本就做不了艺术,只能想怎么活下来,怎么去适应天气、食物和陌生的环境。

慢慢开始做一些灯一样的东西。因为没有经历过北欧这种极昼极夜,天太黑了,就先做一些雕塑灯,慢慢给自己疗愈。

这就是我所能理解的当代艺术——解决当下的问题。在北欧有太多问题需要解决,所以我的艺术灵感源源不断。语言也不好,当时只能说一些比较肤浅的英语,表达不了深刻的思想。而且我过去的时候已经挺大了,大学毕业了。

后来爱情肯定是不行了,文化差异太大,就去读了个书。读完书以后发现没钱了,但毕业作品特别想表达,太想被理解了,只能用视觉语言去传达,所以就疯狂输出一通。

《异域之梦与诗意的误解项目——海上丝绸之路》(2016年)

Q:毕业作品是什么样的,跟现在的作品属于一脉相承的线索吗?

一脉相承。那个时候特别想被理解,也特别想避免那种闲扯或者回应他们的异域想象。

因为作为一个年轻的亚裔女性在那边很容易被老头搭讪,觉得你很"异域"或者easy,别人跟在你屁股后面可能是因为他们对亚洲女性的想象。但我觉得我有更深层的东西,不见得就是要满足你们对亚裔的幻想,所以就特别想表达。

语言的话,因为即使说他们的母语,你也说不到位讲不清楚,所以可能用视觉语言来表达是最有力量的。

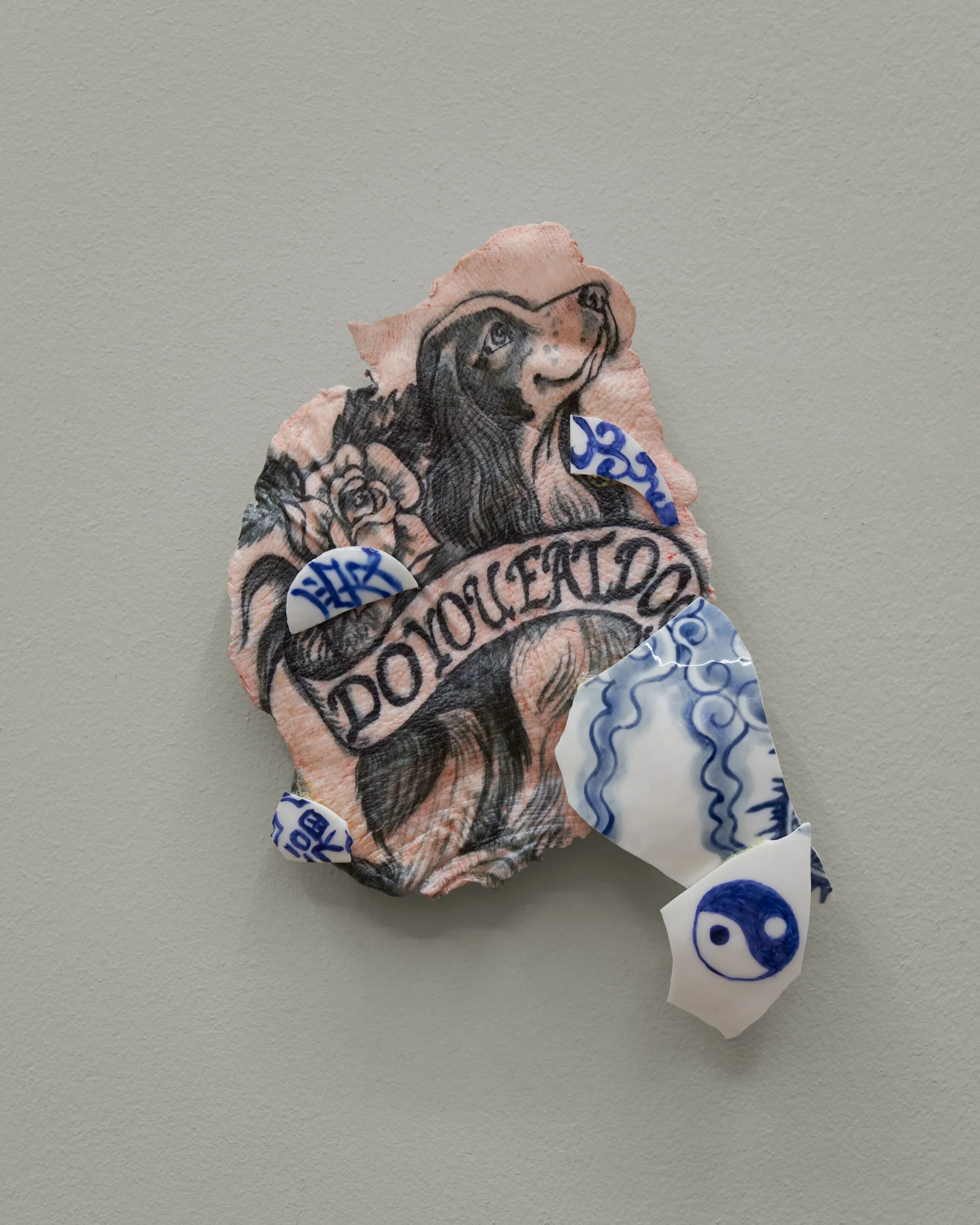

所以我的毕业作品就用到了中国的外销瓷和欧洲水手的纹身元素。我觉得外销瓷就是一个"四不像",它是中国为了满足西方人对中国的想象所生产的东西。它都不是真正中国的审美,而是为了满足西方的异域之梦。很多都是被定制的,有很多宗教题材,和很多让中国人完全摸不着头脑的东西。

我们对彼此的想象就非常具体地展现在青花外销瓷上面了。比如说景德镇的手工艺人想象西方人的宗教场面,完全就是中国人的形象加一个大鼻子,解剖什么的都完全不对,完全基于想象而描绘的西方形象。

我觉得这个事情太能替我说话了。西方对东方的想象可能也一样。这样东西方就有了一个互相交织的交叉点。我觉得外销瓷就是一个完美的载体,可以去表达我那种难以用语言形容,想解释但又解释不清楚的情绪。

《海报中国女郎》表演

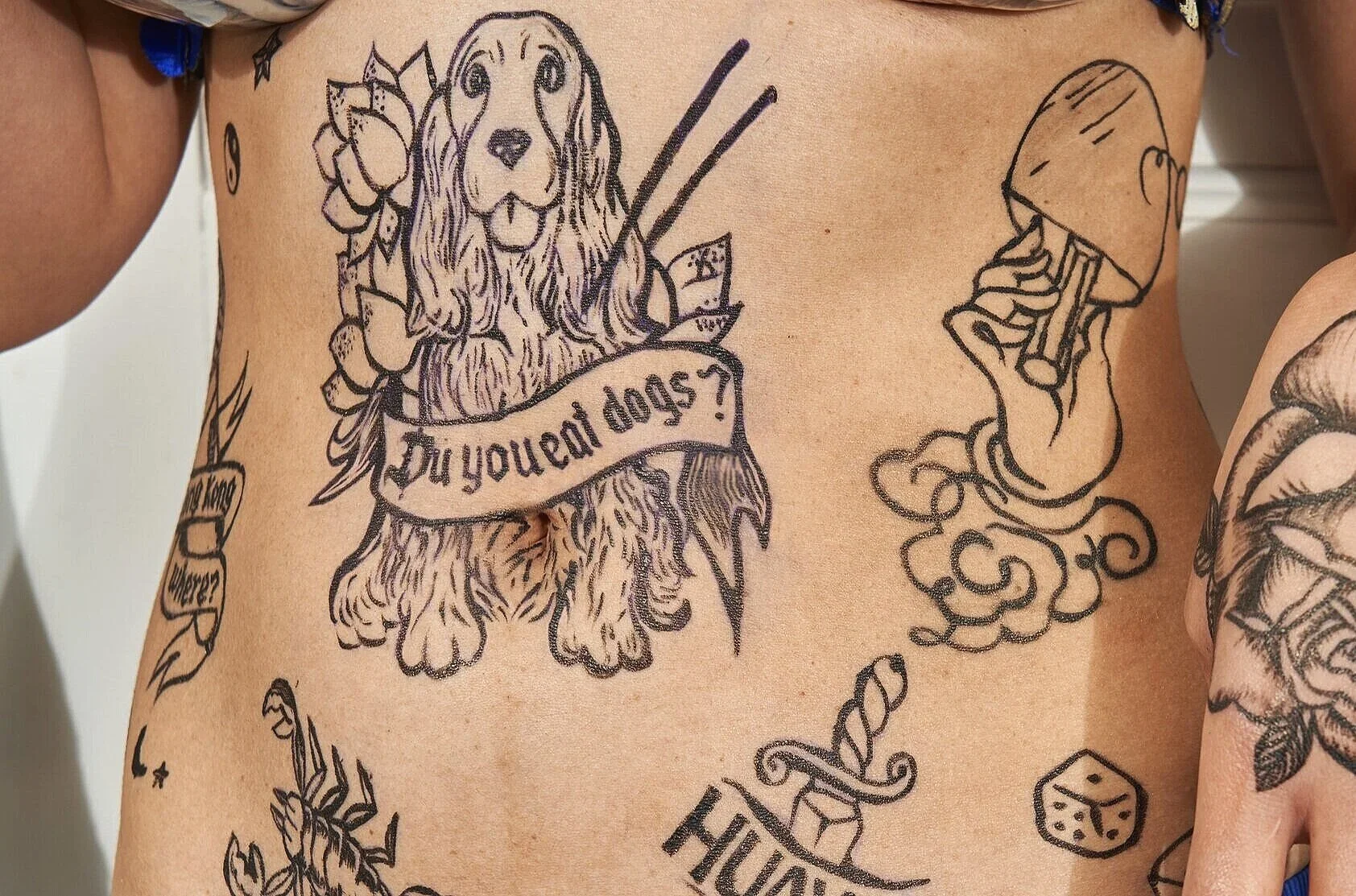

Q:你的作品《海报女郎》,看似是迎合西方想象的富有异域情调的东方女性形象,但是你身上的纹身内容,让我觉得你好像其实是把自己的身体当成一面镜子,把对方的投射又返回给他们。并不是那种传统的被注视被投射的弱者形象,反而有一点像英文里面的femme fatale,好像要把他们吃了的蛇蝎美人一样,有一种掌控的力量感。

没想那么多。在这边日常生活中经常遇到一些善意或恶意的刻板印象:比如对中国肤浅的理解;觉得亚洲女性不是蝴蝶夫人就是功夫女侠;或者对香港和台湾问题的肤浅理解——他们都不知道香港台湾在哪儿,但已经开始喊口号了。这些东西我就不加评判,把这些在你们对我投射的想法——好,Ok,我给你反射回去。

但那是后来的想法。回到之前讲的外销瓷,我觉得外销瓷这个东西能够找到一个大家相互共鸣的点和共同记忆。你记忆中祖母家里摆的一排从中国进口的青花瓷,跟我的文化记忆是有交织的。因为如果只是讲述所谓中国的故事,没有人会听的,这跟他们的生活没有关系。话题要有交集,作品才可能会有观众。

对于当时的我来说,有人能听我说话太重要了。我找不到精确表达自己的语言,那就只能用视觉语言,正因为语言的不足才导致视觉语言更有力量。

于是我就用西方水手的纹身——用他们爷爷的这种纹身跟中国的传统青花结合,以他们对东方的最初印象作为想象东方的邀请函。

我觉得当人在讲述遥远地方的时候,往往都是夸大的。我看他们新闻的时候,每当讲到关于中国的新闻,都是只挑不好的讲。或者很多也只是通过旅行去讲述他们想象中的东方,而不是真实的东方。

《海报中国女郎》局部纹身

《海报中国女郎》陶瓷道具

Q:你的作品已经被挪威的国立美术馆收藏,而且拿到了挪威手工艺的奖助。这些都是比较国家性的奖,我不知道这类奖是只针对挪威人的,还是长期住在那边的外国人也可以拿?这里会有一种要代表挪威艺术的感觉吗?

我其实算是挪威的艺术家,在这里读了硕士,又拿了好几个国家奖学金可以不用担心生计和签证问题。挪威这边有很多奖学金,支持优秀毕业生的项目和新兴艺术家。

我还没跟你讲完那个故事。我毕业以后口袋里面还剩4000块钱,爱情没了,钱也没了,书读完了,想说的话也说了,把所有的钱都砸到毕业作品上了,连机票钱都不够了。

但是歪打正着就赢了奖,大概相当于这边年收入百分之六七十的奖金一次性都给我了。因为当时其实都是挪威语,我也不知道那个系统是怎么搞的。我特别想做毕业作品,需要拉赞助,歪打正着投了一个东西,也没看清楚,好像是投了个最大的奖,当年的年度青年艺术家什么的,突然就一大桶金砸过来了,于是就留在这儿了。

然后就每年都有奖学金,这个奖学金相当于让你有个百分之五十的基本收入,保证你不改行,可以做艺术。

Q:你是国美雕塑专业毕业的,看得出来雕塑基本功特别好。而你现在的创作主要跟陶瓷相关,为什么会选陶瓷?是去挪威之前就已经选择了这个媒介,还是过去之后才选择的?

我现在做作品概念是最重要的。概念需要我去寻找哪个材料,不管它是陶瓷还是纤维还是金属,任何能够更精确地表达概念的艺术语言,那我就去用那个材料。

有一点返璞归真了。因为之前雕塑系不是有五个工作室嘛:一工具象,二工城市,三工材料——石雕木刻金属焊接,热成型(都不叫陶瓷。因为陶瓷咱们学校有另外一个系)。四工观念,五工是纤维嘛。

我觉得我现在更回归雕塑系了,我觉得陶瓷只是一种材料。当然了,我当年可能是性格使然,比较多愁善感,我们导师就会提到景德镇,说我的东西很适合做瓷的,因为瓷比较脆弱。

结果这个东西治好了我的多愁善感。因为瓷太难搞了,所以我只能变坚强。最后我都已经分裂了,现在我已经非常不多愁善感,我现在已经非常强悍。

《静物——2022年2月24日至3月27日》

Q:你好像也经常回景德镇创作。你的作品现在主要是自己一个人完成,还是会到景德镇找师傅或者助手帮忙?

还是说是这个作品指挥你去哪里,你就到哪里。一切为作品观念表达的准确性和语言的精确性服务。我觉得如果我能够找到能用的替代材料,我尽量不用瓷,因为瓷太难搞了。能用铜就用铜。但是如果确定了你想做这个项目、概念里一定要用瓷,而且这个材料是无可取代的,那就还是得用瓷。

如果这个东西适合在景德镇做,我就去景德镇做。如果一个作品是手捏或者直接敲出来的那种的话,可能就在欧洲做。景德镇比较适合做大批量生产,注浆以后拼合起来的作品。雕塑的话,可能纯雕塑在欧洲做,或者在景德镇以外的地方做可能更合适一点,因为泥土也比较好用。

Q:你的创作是比较概念先行的吗?会先有一个想法,把细节都想好,草图画好,然后再去执行;还是比较有机的,边做边慢慢发展想法?

我觉得这两边是相辅相成的,没有说谁是最重要的。我相对来说可能概念稍微重要一点点,但工艺技术方面也很重要,因为有时候你在那无意识磨刀磨铅笔乱捏的时候,可能灵感就出来了。

我现在的实践分为两部分:一部分是委托创作的公共艺术,另一部分是我自己的创作。其实我现在也在不断平衡这两个事情的比例跟强度,因为要生两个孩儿的话,肯定跟一个孩儿的关注度不一样,所以我也是在学习这个事情。

一般来说,委托创作还是要有草图先出来,基于你之前的经验,草图要画得非常具体。甚至需要建筑师来建模做渲染,比较像做建筑项目。因为它是极其理性的,必须要确保各方面都靠谱。

但回归到画廊创作或者美术馆创作的话,相对来说就天马行空一点。有的时候你“啪”地想到一个灵感,有的时候你在那乱画的时候想到一个灵感。我觉得这个事情有的时候是60/40,有的时候是40/60,方法不一样。很多人就是随手捏,很尊重他们的意识流。

《我们来自彼岸》,夹层画廊,联合国日内瓦办事处,瑞士

Q:你现在一天里的安排和时间分配是怎样的?

每天都在跟健康的生活方式和艺术家之魂作斗争——酒神精神与日神精神的斗争。你太理智的话东西就没有激情,你太有激情的话,死得早。每天都跟自己吵800遍。

我觉得我现在才能有一个大致的人生分布图。我的生活就是一个双城记,一半在欧洲,一半在景德镇。欧洲待的时间久一点,多一点。我的生活构架都一模一样,就是在欧洲奥斯陆有一个公寓,有一个studio,在景德镇也是一个公寓,一个studio。

有的时候忙起来的时候昏天黑地。如果你是一个体育运动员的话,分赛季跟非赛季,赛季的时候就猛练。比较紧的时候我特别忙,几乎没有任何的社交时间。

比如上次我用了2个月做了4个项目,而且家里还有事儿,我爸还病倒了,回了两趟家。每天早上8点半到晚上12点,1点,强度非常大,每天指挥助手跟师傅,极限操作做了4个项目。后来整个人回来以后就颓了,夏天啥也没干,放假放了一个月,无所事事,什么都没干,连本书都没读。就是露营游泳,现在非常内疚。我现在就想重新做人,好好干活。我觉得我干活的时候才是最有安全感的。

Q:你现在应该是在准备9月份在纽约的展览吧?

对,我现在特别忙,既紧张又兴奋。也很好奇纽约的观众会对我的作品有怎样的回应。

《静物——2022年2月24日至3月27日》局部

Q: 你作品里看起来像肉的部分也是陶瓷做的吗?看起来好逼真,到底怎么做的?太厉害了。

那就是我的一个实验项目。做那些肉罐的时候,我整个人已经进入一个渐入佳境的状态,技术什么都成熟了,我已经掌握了这个东西,慢慢跟它已经混熟了。

我个展的那几个罐子,其实相当于几个样品,它不是很完美,但非常真实,非常爆裂。

在景德镇,所有的东西都做得很完美,我做那么几个皮开肉绽的作品出来,就觉得特别难受,觉得我可以做得更完美一点。但我朋友说,“你有病,这个东西很摇滚。”但我已经审美麻木了,所以我就不去想这个事了。

《海报中国女郎》局部

Q:我觉得技术上特别牛逼。概念上,你是怎么想到肉和青花瓷的结合的?

其实它是我的一个艺术项目,一直研究到了这一步。大概就是反映目前的这种状态——作为移民,你也知道中国人根深蒂固的属性,还有在异国接受的新的文化冲击,你的生活境遇……或者说有意无意的,你会褪去一部分你的identity,你会脱层皮,然后你再去长出新的皮肤。

我觉得我就是处于一种,我中国的老皮还在往下蜕,但西方的新皮还没长上的这样一种比较脆弱的状态。现在我算是一个夹心状态,也不中也不西,你让我回归哪一方故土我都回归不了。

就是一个蜕皮的状态,要在旧的身份和新的身份之间做选择的过程。就跟你成人以后去纹身一样,你要有一个选择,你有一部分要接受所谓的西方的观念和传统,同时你要丢掉一部分老中人的传统,不光是饮食生活之类的日常生活选择。

我觉得这是一个过渡时期,我觉得它很迷人,很脆弱也很迷人。所以它特别疼,也特别难受,但是它同时非常具有生命力,因为它是一场新生,是一次次生育的阵痛,我觉得是这样一个感受。

瓷这个事情,青花瓷它又是我的母语,一个罐子就是一个身体,挺能够表达我形容不出来这种感觉的。它也非常不完美,但可能也比较真实地反映我的状态。

《Bunad纹身店》装置——国家博物馆Skakke民族服装项目局部

Q:这个背景和概念的解释,让作品更加有冲击力了。你讲到创作的灵感来源,花瓶作为身体,瓷的表面作为皮肤,而如果抛开肤色长相,每个人皮肤之下长的都是一样的血肉,加上你提到的文化影响和身份转变的阵痛,这个结合太厉害了。

这种感觉是用语言形容不出来的,别人也体会不到。我感觉到是因为我们有共同的亚裔女性的经历,作为第一代移民,我们有着相似的经历和境遇。我觉得这种东西你说给别人别人不会听的,他们也不会有共鸣。你只有找一种视觉语言,别人可能才会去听你讲这个故事。

Q:美国这边有很多做陶瓷的亚裔,也会用青花瓷的元素符号去创作。很多人觉得这是一种文化的连接,从我所来自的文化里选一个元素,和我的身份产生连接,来代表我的文化。但你的出发点好像不太一样。我之前看到你在一个视频采访里讲到你研究了青花瓷通过贸易从中国到西方的演变历史,你可不可以讲一下你对青花瓷历史的了解?以及对你来说,选青花瓷这样一个元素意味着什么?

我觉得这又回归到我们讲的是技术先行,还是概念先行的问题上面,我可能更倾向于概念先行,我想去表达一件事情,我去寻找最合适的语言,所以我找到青花瓷。

如果去追寻青花瓷的历史,你几乎就能把全球近现代史,近代通商史,和中国的近代史给串联起来。你如果追寻青花瓷,沿着丝绸之路,沿着海上丝绸之路,就会发现有非常多的历史交接之处。通过追寻这些历史,以历史为镜,可能更好地去了解你当代的生活,包括你生活在异域的这种生活,我觉得对我来说可能是一个抓手。

从另外一个角度来说,可能也是"不识庐山真面目,只缘身在此山中"。可能你在故土的时候,会觉得这些文化图腾的东西都只是一些很无趣的符号。你可能更愿意去追寻那些柏林的符号,或者纽约的符号之类的。

但是如果人离开了这个地方,去到了河的对岸,海的对岸,你可能才会看到山的轮廓,你可能越来越有一种对这种视觉符号的认同感。青花或者是龙的青花图腾,可能是最能够代表中国精神气质的,甚至都不只是一个符号,而是更深层的精神连接,你可能会有更多这种共鸣。就跟你去了罗马,看到大斗兽场以后,会觉得那就是欧洲文明的摇篮那种感觉一样。

而且龙图腾真的是中国文化中沉淀下来的,会让我对青花瓷有一种视觉和心理归属上的认同感。

Q:我理解你好像是在通过青花瓷这样一个媒介,想表达全世界的人其实都是联系在一起的,人与人之间并不是一个个孤岛。

对,大家都不是孤岛。所谓的这种“我是来自哪里的”,或者说“这个东西拔地而起长出来,完全是属于我的”,我觉得这个事情并不是那么绝对的。

Q:我看到在美国,很多人用青花瓷有一种觉得“这是我的文化,其他文化的人不可以挪用我的元素”的态度。但是其实去了解青花瓷的历史,你会发现画青花的“钴”这个材料其实最早来自于中东,最开始中国也没有。

苏麻里青,最开始这种青是从中东伊朗那边过来的。

Q:而且这种蓝其实跟他们的伊斯兰宗教信仰也有关系,对吧?

对,而且缠枝莲这种很繁复的图案,其实并不是本土中国人的审美,而是源自中东繁复的宗教细密画,很可能是中国的陶瓷匠人接到一些他们的订单后,发现这样挺好看的,于是逐渐加入当地元素,演变成了不同的花色图案。

如果去追溯的话,最远可以追溯到古罗马。在古希腊时代亚历山大大帝东征的时候,把一些泛希腊化的影响带到中东,然后又从中东被带到中国。

很有意思,你如果细究的话,能把整个世界史给串起来。缠枝莲的图案不断地本土化,不断地被当地吸收。你比如说,现在我们中国的缠枝莲通常是牡丹和莲花之类图案,但是在希腊的神像下面的底座上面也有藤蔓,我们是把植物给本土化了,变成了牡丹或者荷花之类的东西。然后欧洲商人来一看,觉得中国东西挺好看的,就运到欧洲去了。然后欧洲觉得这就是异域的东方,所以很多误解。其实人类文明很多都是相互借鉴启发的。

Q:我觉得在文化溯源和追究文化身份历史的时候,溯到哪儿为止呢?青花瓷在我们这个阶段的人来看,似乎代表了中国元素。但那也是元朝的时候忽必烈从蒙古征战了宋之后,钴料技术才被带到了景德镇的。但中国的历史比元更久,宋代的瓷就没有青花,再往宋之前更早的朝代也没有青花。

而且青花再流传到国外,让国外的人也知道青花,应该是跟明代开始对外贸易有关。青花作为一个中国符号被西方了解,那也主要是从明代开始海上对外贸易之后,作为贸易流通的产物,才被外销了。

对,我觉得回到你最初的那个问题,我为什么会选择青花,我觉得人都对和自己相关的东西比较感兴趣。

我觉得我可能到了挪威,或者说在西方生活以后,才会去追根溯源我自己的历史。我为什么要学习透视解剖和一系列西方的审美?因为是我雕塑系的,所以我的审美都是被这种古希腊美学给塑造的,为什么我想象中的白马王子都是西方迪士尼形象的白马王子,或是西方宗教画里那种脑袋被砍下来的长发王子?为什么会这样?我就不明白。

是什么塑造了我自己?于是我就通过青花的线索去追根溯源,然后找到了西方的探险,大航海时代,西方崛起,东方衰落,一直到马戛尔尼使团去访问清朝乾隆皇帝,吃了瘪,后来发动了鸦片战争,中国的现代史大门被打开,然后中国一直扮演的屈辱史,造就了西方式的白人审美占据文化以及经济的高位。为什么会去仰望西方,为什么会被西方吸引,为什么西方的福利什么的都比你好等等,这个事情的缘由在哪里?我就特别想知道,因为人总是会对自己的来时路感兴趣。

丹麦或者荷兰,甚至是远在大西洋彼岸的美国,都对青花和瓷器有一种莫名其妙地迷恋,这种迷恋往往在于一种阴柔之美,而这种阴柔往往又代表东方,不知道为什么。人对那种弱的,易碎而美丽的东西就会想去摧毁它,征服它。我会对我自己的境遇的好奇,追根刨底。

然后也很有意思的一点,就是现在中国在崛起。中国的这种文化输出和当代中国的对外形象也在慢慢建立。我觉得很有意思,赶上这种时代,世界以这么快的速度发生翻天覆地的改变,眼看着世界在改变。

王琳2019年在维格兰博物馆个展作品细节

Q:我觉得你很自省,同时也能感觉到周围人是怎么看你的,并且会反思其他人对你的凝视的影响。作为生活在西方的中国人,你也在研究东方西方之间的相互观看、理解,或者误解的关系。我觉得这种视角切换很有意思。你有一个长期项目就是叫作“Exotic dreams and poetic misunderstandings”(异域之梦与诗意的误解),可以介绍一下这个项目的由来吗?

对,我觉得我跟我的研究项目之间有一个非常好的互相成长的关系。其实我觉得如果我一直在中国的话,我肯定不会有这样的作品的。这个项目和我之间就是共同成长。我有什么想法和困惑表达不出来,就做个作品,这个作品会帮我把问题抛向外面的世界,然后再给我反馈,然后这些反馈又造就了现在的我。我可能现在正在蜕皮的时候,所以做了一个特别疼的东西。

Q:为什么现在更加痛吗?会比一开始刚开始的时候更疼吗?现在主要是为什么痛?

我算是挪威的艺术家,但是我又是个老中人,我觉得在北欧越待越像个山东老娘们。山东那一套东西全部都在不经意间,从潜意识里面渗透出来了,不知道为什么。

你比方说,夏天过暑假这个事。对挪威人来说,他们从小到大就是这样过的,但对我来说就是非常痛苦的一件事儿。但是我如果是那种非常享乐主义,或者是那种特别90后或者00后那样更年轻的一代的话,可能就不会这么苦大仇深。

我发现不光我是这样的,我在这边认识的一个香港女孩也这么觉得,我觉得一个北美来的人她估计也会这么难受。但是当地人就不会这样子。如果不出现我们这些外国人的话,他们可能觉得全世界都应该这样子。但我后来发现,你真正到北欧生活过,真的在这扎根生活的话,你才会理解他们为什么会必须要有一个月的暑假,因为整个苦寒的冬天太长了,有半年的时间都是冰天雪地的。

如果没有这一个夏天美好的像天堂梦境一般的暑假,不给大家放一个假的话,我觉得大家会撑不住的。每个地方的不同的地理和气候,都会影响当地人的世界观。

Q:很有道理,通常我们以为他们的松弛是高福利国家使然,但其实很多时候人跟动物植物差不多,都非常受生存环境的影响。

是的,你比方说挪威这个国家,推开门以后就是峡湾大海,大家的思维他们意识形态都是被这些风物气候和地理所塑造的,所以他们会觉得很多事是理所当然。

我们老中人也是这样,我们觉得就应该买房,就应该攒钱,每天苦哈哈的。其实有我们这些穿梭处于两边的中间地带的人,我觉得也挺好的,能够互相交流,更好地理解对方。

Q:你有想过回国内做展览吗?或者你觉得你同样的作品,如果在国内展出又会有什么不一样的反馈吗?

我不知道,我对国内是一无所知。因为最近这几年比较幸运,我在这里还算是比较忙的艺术家,一直有项目,不管是公共项目还是展览,一直特别忙。几乎忙不过来的样子。

国内如果有邀请的话,我觉得做的东西肯定会不一样,就得再想怎么去跟国内的观众对话。因为我一直在欧洲生活,在欧洲做展览,我的观众都是一些西方人,我得找他们能够听得懂的语言去跟他们去沟通。

Q:所以你在纽约的展览也会考虑美国的受众吗?

我不想。你考虑别人的话,别人怎么着都有喜欢你不喜欢你的,所以做自己就好了。

王琳在挪威新哈默菲斯特医院(New Hammerfest hospital)安装委托创作的陶瓷装置作品

Q:你之前好几次提到自己作为山东大妞的身份。作为孔子的故乡,儒家那套男尊女卑的中国传统文化观念在山东会不会更甚?

山东更甚,山东绝对更甚。我那个年代,农村的女性都还不上桌的。都是男性一桌,女性一桌。现在可能好了一点。

Q:即使在自己的文化里,作为女性,好像都是处在他者和弱势群体的位置。所以你会在这个环境里,去审视所处的权力系统和自己的身份。这似乎跟你作为一个亚裔或者外来者去到新的西方的环境里,审视并回应他者凝视的状态差不多。

山东是一个非常大男子主义的社会,直到现在都还有很多影子在。我当时在那的时候就觉得特别难受,但是我说不出来,因为身边大家都是这样,你没有跳出来,你可能不会觉得这些事情不对。所以就又是"不识庐山真面目,只缘身在此山中"。

当然,有糟粕,就有贤良美德。山东人好的一面,就是比较仗义好客。我做饭都是一个大盘子,东西都是堆起来的管饱的那种。跟我现在的这种生活十分违和。比方说,我现在出去吃饭,法餐的一个大盘,然后中间那么小一点食物,是一个极其大的反差,极强的对比。

我记得我去杭州读书的时候,当时就非常惊讶。我记得山东的早饭,我们吃油条都是吃一捆油条,包子是一笼,然后我杭州或者上海的同学都是一个菜包,然后一根油条,我就觉得这个很崩溃惊讶。然后我回老家吃饭,我们那边的菜一个菜的分量都那么大,然后好饭馆的标准都是炸肉什么的堆成一个尖,一碰能碰到鼻尖,但是南方的这种菜就是非常小,非常的精巧。

然后我就有一种意难平的感觉,一直是有意难平的感觉。我现在生活的这个社会就是比较精致的社会,我也没法儿再上来就特别实诚,收你个10块钱,给你盛一大碗这种菜,使出这种山东老娘们的手段了。

但是我的骨子里又有这种东西,就很难受,我一请客就做多了。然后我就算了,干脆就这样吧,也是一种特色。

Q:你已经跟这种纠结跟矛盾的心理状态和解了,接受自己就是这样了。

我觉得是一个不断磨合的过程。我觉得我的项目也是这样,我一个都没有屈服,一个都没有规训。

所以我现在就在一个皮开肉绽的蜕皮过程之中。因为骨子里面我想上一大盘炒鸡,或者说一盘排骨,一盘那种锅包肉之类的东西,但可能我的预算跟我的语境要求我上一盘法餐,然后我就一直在痛苦,我觉得做自己还是顺应当地——这是一个比较纠结的问题。于是我就黑色幽默了。

KODE.4博物馆行为艺术晚宴

KODE.4博物馆行为艺术晚宴局部

Q:我看你用陶瓷做过一场盛宴,血一样的红酒从喷泉中流出。那件作品就看着挺精致,同时又很盛大。创作那件作品是什么样的契机跟想法?

大概就是我们山东老娘们的手段,我们包子都是上那么一大盘。那就是我对自己本性的一种屈服,一种满足。

因为我毕业以后留在挪威当艺术家。但那时候我就很孤独,非常孤独,然后我那时候已经跟我的前任分手了,当然这只是一个次要因素。但是作为一个艺术家,很多时候你都是独自面对一堆泥巴和工作室,你没有那种每日通勤的日常节奏。然后你要去解决消解这个事情,你需要深刻的朋友,需要把自己的生活安排到一个所谓正常人的水平。

我感觉我当时的作品都在解决我的问题,我特别需要朋友,我需要一个团队。如果只是做雕塑的话,我是没有一个团队的。我何不请大家吃饭,用最朴实的方法。我就包饺子,然后请大家吃饭或者做一个晚宴。做晚宴的话,我就要有一堆人要去跟我协调要考虑的问题,我就必须去联系,把自己逼到一个开放的状态,和各种各样的人产生联系。去跟美术馆联系,跟退休的水手联系唱船歌,跟大厨联系,或者跟移民联系。是一个非常痛的把自己推出去的过程,然后本人又是一个非常内向的人,虽然看不太出来,但当时就是一个非常不得不自救的过程,通过作品去进行社交去跟外界产生联系,产生互动,而不是一潭死水的状态。然后确实也达到了,但是就是非常痛的一个过程,痛并快乐。

KODE.4博物馆行为艺术晚宴局部

Q:我觉得难的地方就是,艺术家的创作是要跟文化发生对话的。当你换了文化土壤之后,就要去找一个新的对话的点和连接的方式,肯定中间会有一个很长很困难的过程。但我觉得你做得很好,像你说的,你两边都不归顺,导致你的自我变得更加强大,就像一棵树一样不断地向上生长。

可是我觉得我一直在解决问题,我没想到什么文化对话,我想不了那么多,刚开始我就想做个灯,我就想极夜之中我别抑郁了,我就一直在解决我自己的问题而已,我觉得去总结这些什么文化对话,包括这些访谈,可能很多事情都是后知后觉的。

现在我回头看之前走过的路,才能有一个大致的判断,可能才能再回应你的访谈,大致说个什么。但是很多艺术家刚开始时候的作品都是非理性的,它就是从直觉出来的,我就通过作品只是一直在解决我的当代问题。

我感觉我的生活都是昏天黑地的,我一天到晚想怎么才能不昏天黑地,不管是通过刷墙还是通过作品,让我的生活稍微好一点点,仅此而已。

Q: 而且你真的可能需要这些问题,不然没问题可能就没有灵感了。

我已经想好了,我没有问题的话,就去做岁月静好的艺术家。我去插花喝茶,然后做一些漂亮的东西我也能做得了。

Chen在线访谈于2025年8月5日